昨日13日(月曜・スポーツの日)、5カ月ぶりで仲間と3人で「歩く会」を楽しんだ。

今回は「高岡の大仏・古城公園・家並みを歩き 藤子・Fを知る」がテーマで、富山県高岡市の町を歩いた。

高岡は、テーマに「藤子・Fを知る」とあるように、あの『ドラえもん』でおなじみの藤子・F・不二雄(藤本弘)が生まれ育った地である。

もう一人の藤子不二雄Ⓐ(安孫子素雄)が、小学5年のときに富山県氷見市から高岡に引っ越してきて藤子・Fと同じクラスになり、漫画を通じて意気投合した。

以来、二人はいつも一緒、二人で一人の藤子不二雄として漫画を描き続けてきたのだ。

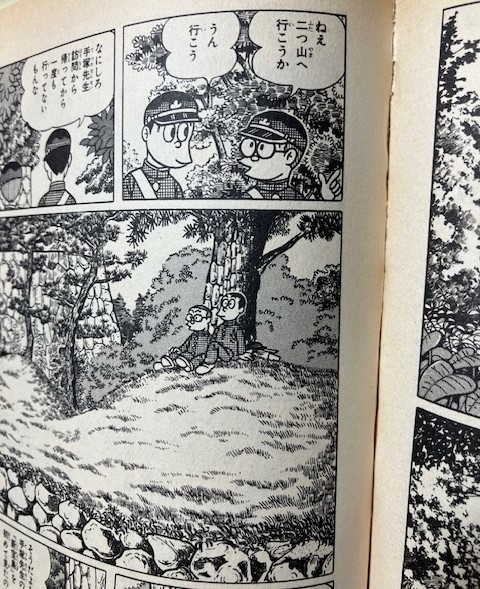

そのことは藤子Ⓐの『まんが道①〜㉓』『第二部まんが道①〜②』『愛・・・しりそめし頃に・・・①〜⑫』にまとめられている。

大長編で読み応えがある。

そのなかで『まんが道①〜⑫』は高岡の物語で、二人が出会ってから上京するまでのことが詳しく描かれている。

中央公論社から藤子不二雄ランドとして刊行されたとき、順次発売を待って買い続け夢中になって読んだものだ。

物語の舞台として全編に、高岡の大仏が、高岡古城公園が、古い家並みが出てくる。

まるで、自分が高岡の住人になったような想いがするほど、臨場感をもって物語の中にのめり込んだ。

挙句の果てに、高岡の町をこの目で見て、この足で歩こう、と仕事をサボって特急雷鳥に飛び乗ってしまった。

39年前、34歳のときである。

大仏も古城公園も感動的であった。

この大仏を藤子の二人が見上げたのか、この古城公園を藤子の二人が歩いたのか。

ただそのとき、心に一つのことを残してしまった。

藤子の二人がことあるごとに、古城公園のそこに座り話し合った「二つ山」を確認することが出来なかったのだ。

そのことが頭の隅に点となって残り、39年もの月日が経ってしまったのだ。

だから、今回の高岡を歩く会は仲間には内緒にして、「二つ山」を突き止めるためのものでもあったのだ。

幸い今の時代は、パソコンやスマホで検索すれば大概のことを知ることが出来る。

広大な古城公園に足を踏み入れると、仲間をさておき一人「二つ山」を目指した。

確かにあの「二つ山」があった。

ヤッター!

39年の想いが涙となって溢れた。

走って仲間の所に戻ると、恥ずかしくもなく涙声で感動を伝えた。

これだけで100%満足、あとは藤子・Fが62歳の若さで亡くなってから設けられた、高岡市美術館2Fにある「藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー」で、「藤子・Fの生原稿」と「手塚治虫からのハガキ」を拝せば200%の満足を享受することが出来る。

古城公園を後にし、高岡市美術館に急いだ。

「生原稿」も「ハガキ」もあった。

プロの原稿の凄さに衝撃を受けた。

高校のとき勉強もせず漫画を描き、将来を夢見ていた自分の愚かさを思い知らされた。

手塚のハガキが汚れも傷みもなく展示されていた。

藤子の二人が宝物としてきたことが痛いほど解る。

ほかにも『漫画少年』に投稿した作品が入選し、送られてきた「メダル」が桐箱と共に展示されていた。

200%の満足で腹一杯になり、その他の予定はどうでもよくなってしまった。

「土蔵造りの町並み」を途中で切り上げて、帰路についたのであった。

『高岡の大仏・古城公園・家並みを歩き 藤子・Fを知る』

令和7年10月13日(月曜・スポーツの日)

歩行距離 約8.5㎞

9:15 金津 車で出発

10:45 金沢

12:00 高岡 到着

昼食(あいの風高岡駅周辺)

①高岡大仏 奈良・鎌倉と並ぶ日本三大仏 30年かけて昭和8年完成 高さ15.85m 高岡のシンボルである

②高岡古城公園 400年前、加賀前田家二代前田利長が築いた高岡城跡 築城時の堀が完全な形で残る 園内に高山右近像・射水神社・前田利長像がある

③藤子・F・不二雄ギャラリー 高岡市美術館内にあり藤子・Fの貴重な原稿を展示

④土蔵造りの町並み 土蔵造りの旧家が並ぶ 国選定重要伝統的建造物群保存地区 重要文化財菅野家住宅・旧赤レンガの銀行がある

⑤千本格子の家並み 金屋町は高岡鋳物発祥の地 昔の面影を残す千本格子の家並みが石畳道とマッチして美しい 国選定重要伝統的建造物群保存地区 旧南部鋳造所キューポラと煙突・高岡市鋳物資料館がある

(時間に余裕があれば⑥⑦を歩く)

⑥国宝瑞龍寺 高岡の町を開いた前田利長の菩提寺 建立350年 曹洞宗 仏殿は珍しい鉛瓦葺きで屋根を支える木組みが美しい

⑦前田利長墓所 瑞龍寺からの石畳八丁道がいい

16:30 高岡 出発

17:45 金沢

19:15 金津 到着

2025.10.14

|