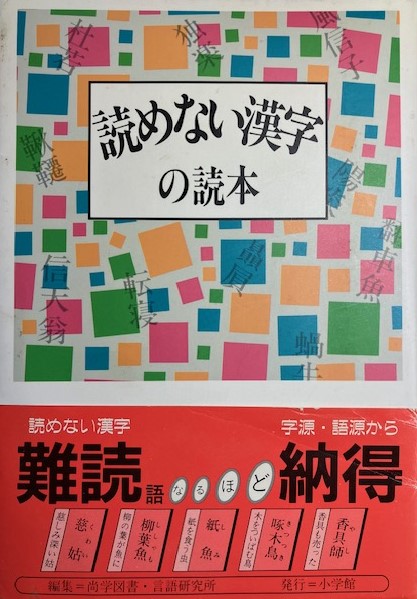

このエッセイは、次の本に基づき書いている。

『読めない漢字の読本』

尚学図書・言語研究所 編集

小学館 発行

1990年7月20日

「読めるかな? 書けるかな?」であるが、1回目と2回目では動物に関するものを書いてきた。

今回は植物について紹介しよう。

たくさんの中から〝これは面白い″と思うものをチョイスしたので、楽しく読んでいただけるものと思う。

◆紫陽花(あじさい)

白・青・緑・赤・ピンク・・・さまざまな色で楽しませてくれる紫陽花が大好きだ。

梅雨の晴れ間にウォーキングしていると、紫陽花を咲かせている家があると立ち止まり見入ってしまう。

紫陽花と書いて「しようか」と読まず、何故「あじさい」と読ませるのか、不思議だ。

でも、だれもが「あじさい」と読むし、書ける人は迷わない。

◆菖蒲(あやめ)

これも紫陽花と並んで梅雨時に咲く日本人なら馴染みの花だ。

「しょうぶ」と読んだ方がしっくりする。

「あやめ」と読む人は少数派に違いない。

馴染みの花でも、書くにあっては「あやめ」ではお手上げで、「しょうぶ」でも苦戦してしまう。

◆苺(いちご)

子供から大人まで、苺が嫌いという人に出会ったことがない。

だからこの漢字はだれもが読めるし書けると思う。

最近はスーパーに、一粒が100円単位の超高級品が、さりげなく並んでいるのに驚いてしまう。

◆無花果(いちじく)

いちじくは「無花」と書くように目に見える花は咲かない。

食べる実の部分が花らしい。

漢語からきているが、まさに字面の通りで命名した人のセンスに感心する。

この漢字はよく見かけるので、読んだり書けたりする人が結構いることだろう。

◆銀杏(いちょう)

「ぎんなん」とも読む。

一般の認識では「いちょう」は黄色い葉で人の目を圧倒する木であり、「ぎんなん」は炒って食べる実である。

だから「ぎんなん」と読む人が圧倒的に多い筈だ。

書けといわれたとき、「いちょう」ではその字面が思いつかないのではないだろうか。

◆女郎花(おみなえし)

この漢字は暗い印象の「女郎(じょろう)」を思い浮かべてしまう。

古い世代は「じょろうばな」と読む人が多いのではないか。

したがって、「おみなえし」を漢字で書けといわれても思いつかないかも。

「おみな」は少女の意、「えし」はへす(圧す)で、少女をも圧するやさしさを表現したらしい。

◆楓(かえで)

これは明るいイメージで、だれもが知っている「もみじ」のことだ。

だれもが読めるけど、書くのは「木」偏(へん)に旁(つくり)が「風」でなかなか風情がありいいものだ。

「かえで」は上品に感じ、「もみじ」は庶民的と感じるのは、私だけだろうか。

◆南瓜(かぼちゃ)

「なんきん」と読む人の方が多い筈である。

どちらでも間違いではない。

「なんきん」は南方産の瓜、「かぼちゃ」はカンボジア産を意味する。

漢字で書けるのは女性に多いのではと推測する。

◆西瓜(すいか)

「南の瓜」は「かぼちゃ」だが、「西の瓜」と書けば「すいか」となる。

西の国から来たのだろうか。

これは誰もが読めるし書けるだろう。

夏といえば西瓜、驚いたことに嫌いという人が1人だけいた。

「その④」でも〝これは面白い″植物の漢字と読み方を紹介する予定である。

2026.3.14

|